東館ツアー

お手持ちのスマートフォンでNational Gallery of Artの学芸員による解説を聞きながら、さまざまな作品をご鑑賞いただけます。ご自身のペースそしてお好きな順序で、多くの作品の解説をお楽しみください。

作品の解説をお聞きになるには、下の枠に解説地点の番号を入力し、実行(go)を選択、解説が表示されたら再生(play)ボタンを押してください。音声ガイドをお聞きになる際は、周りの方の邪魔にならないようヘッドフォンをお使いください。

19 stops

-

Audio Tour Stop 4

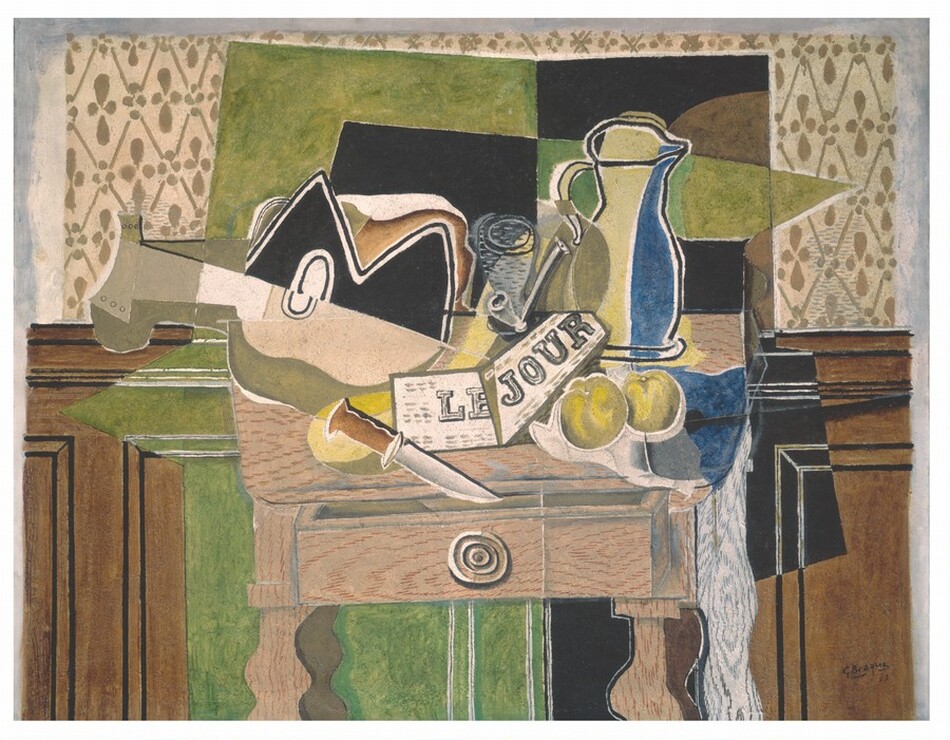

Still Life: Le Jour, Georges Braque

East Building Ground Level, Gallery 103-B

ジョルジュ・ブラックは、1910年パブロ・ピカソとともにキュビズムという新たな様式を確立したアーティストとして有名です。この作品は、キュビズムの要素を静物画やほかの主題に取り入れた、ブラックの後年の典型的な作品です。この作品では、テーブルの木目や背景の壁紙のデザイン、また新聞の文字などが模様と質感の相互作用を引き立てています。

Still Life: Le Jour (Japanese) -

Audio Tour Stop 5

Head of a Woman, Amedeo Modigliani

East Building Ground Level, Gallery 103-A

この作品には、アメデオ・モディリアーニの多くの絵画作品で見られる細面の顔立ちと、アーモンド形の目を特徴とする、彼特有の人物表現が見られます。モディリアーニは1920年に35歳で結核で死亡する前の1909年から1914まで、彫刻作品を中心に制作を行っていました。

Head of a Woman (Japanese) -

Audio Tour Stop 6

New York, George Bellows

East Building Ground Level, Gallery 106-B

1911年に完成したこの作品《ニューヨーク》は、ベローズがニューヨークの現代生活の本質をとらえた意欲的な大型作品です。彼は、誰にも分かるような特定の場所を描くつもりはありませんでした。その代わりに、いくつもの繁華街を組み合わせた想像上の場所と、ごったがえす群衆の様相を描き、ニューヨークの熱気を効果的に伝えようとしたのです。

New York (Japanese) -

Audio Tour Stop 7

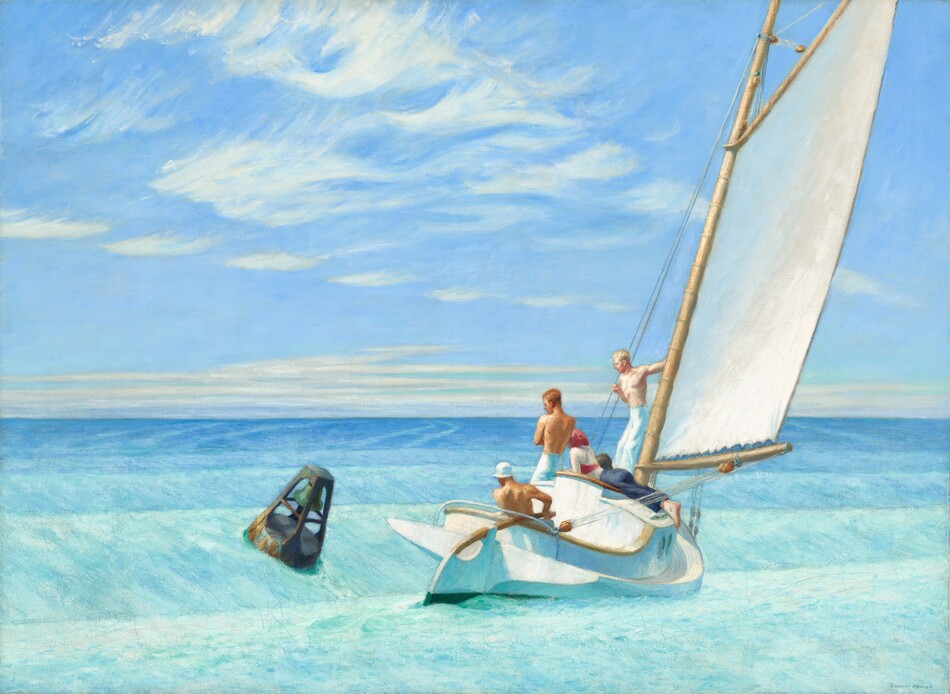

Ground Swell, Edward Hopper

West Building Ground Floor, Gallery G6

《大波のうねり》に描かれた青い海、太陽の光を浴びた人物たち、そして大きな波のうねりは作品に穏やかな印象を与えています。しかし細部をよく見ると、最初の印象に疑問を感じるようになります。ブイは、さえぎるもののない海の風景の中で小型のキャットボートの前に立ちはだかっています。それはまだ見ぬ差し迫った危険に対して警鐘を鳴らすものであり、その存在が場面に不吉な雰囲気を与えています。そして、しばしば嵐の前兆とされる青い空に渦を巻く雲が不安な印象を強めています。

Ground Swell (Japanese) -

Audio Tour Stop 9

The Judgment Day, Aaron Douglas

1927年、ハーレム・ルネサンスの中心人物であるジェームズ・ウェルドン・ジョンソンが彼の代表的な作品『神のトロンボーン:散文による7つの黒人の説教』を出版しました。それぞれの説教の詩には、その頃ハーレムに移り住んだ若きアフリカ系アメリカ人のアーティストのエーロン・ダグラスの挿絵が添えられました。その数年後、ダグラスはその挿絵をベースに大きな油彩作品を制作したのです。《審判の日》は、シリーズ8作品のうちの最後の作品です。中央には、大天使ガブリエルが陸と海にまたがって立っています。ガブリエルはトランペットを鳴らし、陸の国民を召喚するのです。

The Judgment Day (Japanese) -

Audio Tour Stop 11

Family of Saltimbanques, Pablo Picasso

East Building Mezzanine, Gallery 217-C

《サルタンバンクの家族》は、ピカソの初期の作品の中で最も重要な作品です。ピカソは、これらのさすらいの曲芸師や踊り子、道化師などのサルタンバンクたちに、世間から見捨てられ社会の底辺に生きるアーティストたちの悲哀を重ね合わせ、自らをある種の同類と感じていたのです。スペイン生まれのピカソは、パリに移り住んだ最初の数年間、彼ら同様に貧しい生活を送りながら、世間から認められることを目指していました。一番左に描かれた菱形模様の衣装を着た陰気な道化師は、若い頃のピカソの浅黒く真剣な顔をしています。

Family of Saltimbanques (Japanese) -

Audio Tour Stop 13

Open Window, Collioure, Henri Matisse

East Building Mezzanine, Gallery 217-B

アンリ・マティスの 《コリウールの開かれた窓》 は、現代の私たちの目には穏やかで叙情的に移るかもしれません。しかし、作品の発表当時、その太い筆致や鮮烈な色使いは暴力的ととらえられました。小さいながら激しさを感じさせる、初期のモダニズムを象徴するこの作品は、フォービズムの最も重要な作品の一つとして知られています。フォービズムのアーティストたちは、自然の姿の忠実な再現から離れて、自由な色使いや質感を追求しました。《コリウールの開かれた窓》 は、マティス作品における新たな作風の契機となった作品でした。

Open Window, Collioure (Japanese) -

Audio Tour Stop 14

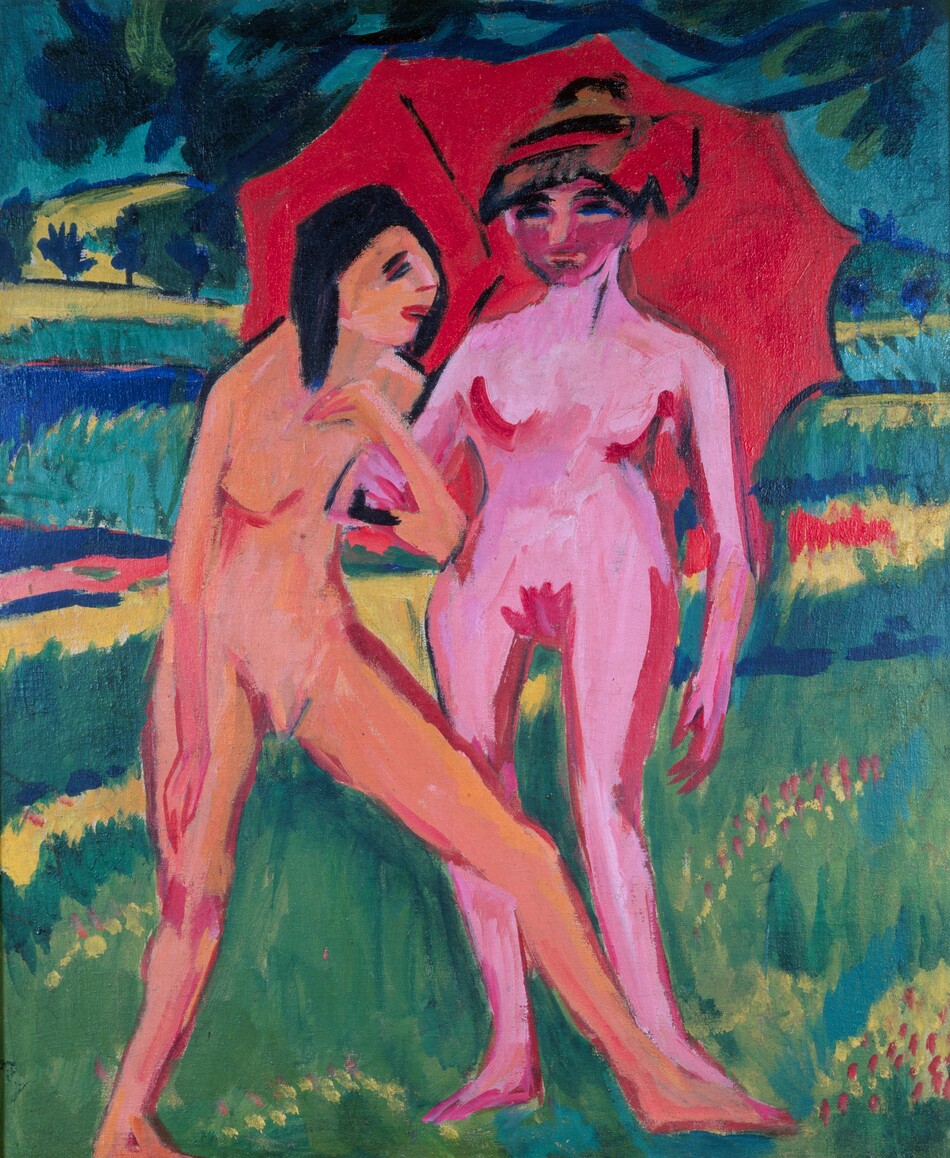

Two Girls under an Umbrella, Ernst Ludwig Kirchner

East Building Mezzanine, Gallery 217-A

この作品は多くの作品を残したエルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナーの初期の作品です。彼は1905年にドレスデンで結成された、ドイツ語で「橋」を意味するブリュッケと呼ばれるドイツ表現主義グループの結成メンバーでした。この作品でキルヒナーは、従来のアトリエの不自然な空間ではなく、自然を背景に二人の裸婦を描いています。作品は、キルヒナーの大胆で、往々にして荒々しい形や鮮やかな色使いの典型を示しています。

Two Girls under an Umbrella (Japanese) -

Audio Tour Stop 15

Improvisation 31 (Sea Battle), Wassily Kandinsky

East Building Upper Level, Gallery 415-A

ワシリーー・カンディンスキによるこの作品は、現実の世界といくらか関連性はあるものの、雰囲気を伝えるため細部は歪曲され、調整されています。輪郭のない淡い色調の形は一見完全に抽象的に見えますが、描かれているモチーフの多くは見分けることができます。《即興 No.31(海戦)》の中心に描かれているのは、戦っている2隻の帆船で、高いマストは細長い黒い線で表されています。カンディンスキの《即興》 シリーズの多くで見られるこの題材は、恐らくヨハネの黙示録の終末論的なイメージから着想を得ていると思われます。

Improvisation 31 (Sea Battle) (Japanese) -

Audio Tour Stop 16

No More Play, Alberto Giacometti

East Building Upper Level, Gallery 415-B

シュルレアリスムの偉大な彫刻家の一人であるアルベルト・ジャコメッティは、活動初期にこの作品のようなゲームや遊びのテーマを頻繁に題材にしていました。ジャコメッティがこの作品で使用した形は、駒を動かして遊ぶボードゲームに似ていますが、そのゲームがどんなものなのかははっきりしません。曖昧な空間と、作品名の《ノー・モア・プレイ》で表現されている知るよしのない「ゲーム」のルールは、作品をまるで夢の中に出てくるようなものに感じさせます。

No More Play (Japanese) -

Audio Tour Stop 17

Fresh Widow, Marcel Duchamp

East Building Upper Level, Gallery 415-B

マルセル・デュシャンは、絵画や彫刻への従来のアプローチを特徴づけていた前提に挑んだアーティストです。アメリカの安くて手軽な複製品の考えに魅了されていたデュシャンは、自然物や人工物を彼が「レディ・メイド」と呼んだ自分の作品に取り入れはじめました。その名前は彼がニューヨークに住んでいたときに、ファッション業界からとったものです。彼はこれらのありふれた品々のほとんどを、自分の署名を加えること以外何ら変更することなく展覧会で展示しようとしてアート界に衝撃を与えました。フランス窓を意味する「French Window(フレンチ・ウインドウ)」からnを省いた言葉遊びとなっているこの作品のタイトルは、パリのアパートによくある両開きの窓と、第一次世界大戦で最近未亡人となった女性達の両方にかけています。このミニチュアの窓はデュシャン自身が制作したものではなく、アメリカ人の大工に作らせたものです。

Fresh Widow (Japanese) -

Audio Tour Stop 18

Bird in Space, Constantin Brâncuși

East Building Upper Level, Gallery 415-C

この彫刻作品は抽象作品のような印象を与えますが、 コンスタンティン・ブランクーシは彼の作品は主題の内面の本質を明らかにしたものだと主張しています。 彼の作品はアフリカの彫刻とルーマニアの民芸彫刻の伝統をベースにし、さらに台座を作品の一部として取り入れています。《空間の鳥》のシリーズに長年取り組んでいたブランクーシは、シリーズをいずれ彼の最高の功績となる集大成ととらえていました。他の彫刻家とは異なり、ブランクーシは大きな工房をもたず、自ら石を削り、真ちゅうを磨いて、一人で作品を制作しました。

Bird in Space (Japanese) -

Audio Tour Stop 19

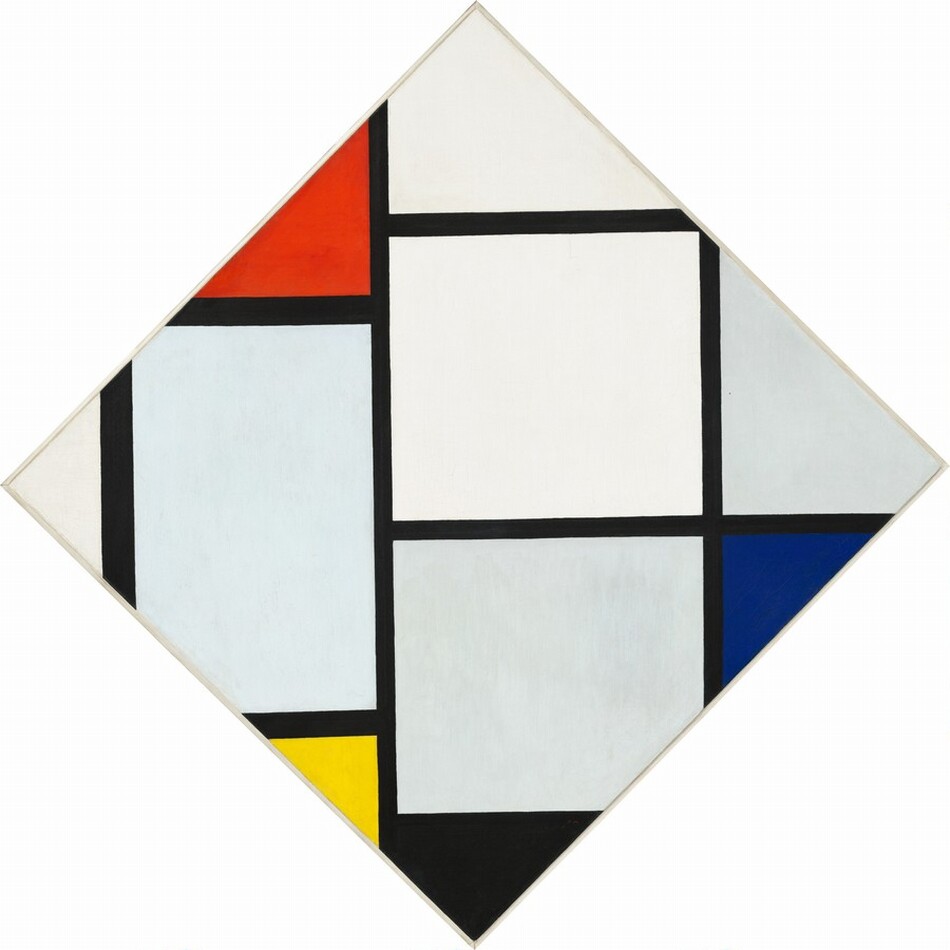

Tableau No. IV; Lozenge Composition with Red, Gray, Blue, Yellow, and Black, Piet Mondrian

East Building Upper Level, Gallery 415-C

ピエト・モンドリアンは自身の抽象画を通して、普遍的な調和は自然に宿るという精神的な概念を表現しようとしました。バランスのとれた左右非対称を生み出すために慎重に計算された構図の水平と垂直の要素は、自然界で働く動的平衡と匹敵する反作用の力を表しました。モンドリアンは菱形の構図は切り取ることを意味すると言っていましたが、この作品でもそれが明確に感じられます。描かれた形状はカンヴァスの端で切断され、完全ではありません。それは絵画が物理的な境界を越えてカンヴァスの外へ広がっていることを暗示させます。

Tableau No. IV; Lozenge Composition with Red, Gray, Blue, Yellow, and Black, Piet Mondrian (Japanese) -

Audio Tour Stop 20

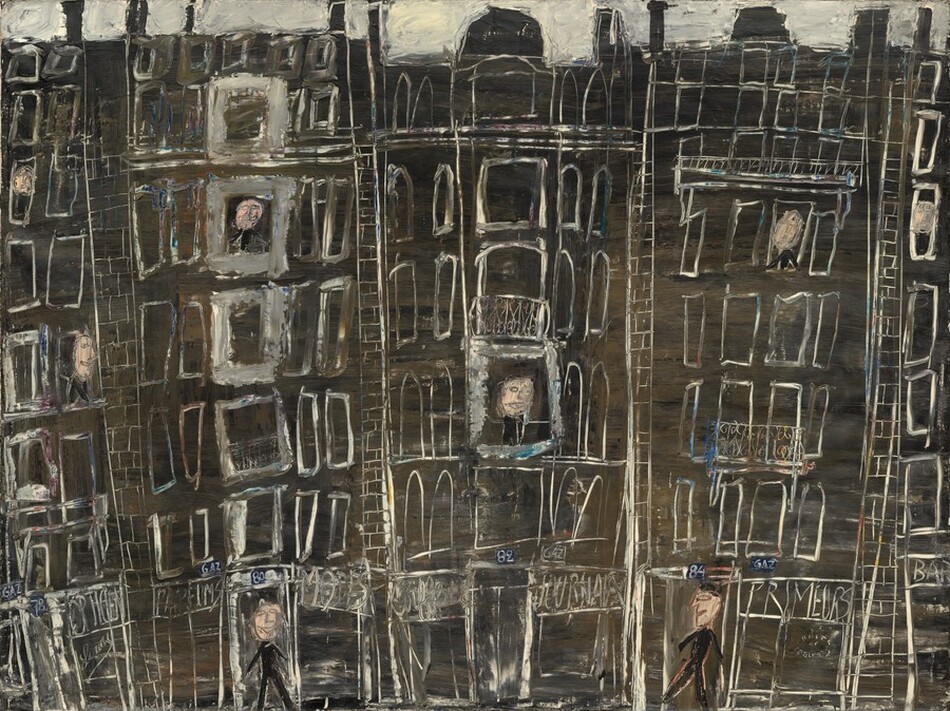

Façades d'immeubles (Building Façades), Jean Dubuffet

East Building Upper Level, Gallery 407-A

第二次世界大戦後、絵画は原点に戻って一から作り直さなければならないと感じていたジャン・デュビュッフェは、素人の芸術、特に子供や独学で学んだアーティスト達の作品に発想のヒントを求めました。それを彼は「アール・ブリュット」 、粗野または生の芸術と名付け、収集しました。この《建物のファサード》でデュビュッフェは彼自身の「アール・ブリュット」 を披露しています。表面の黒い絵具をひっかいて色のついた下地の部分を表す、学校の授業で習うような技法をつかい、デュビュッフェは子供の目を通してみているようなパリの通りの風景を表現しています。しかしながら、慎重に配置された碁盤目状の構図や力強く施された表面の絵具などから、彼が現代的な技法を意識していたことがうかがえます。

Façades d'immeubles (Building Façades) (Japanese) -

Audio Tour Stop 22

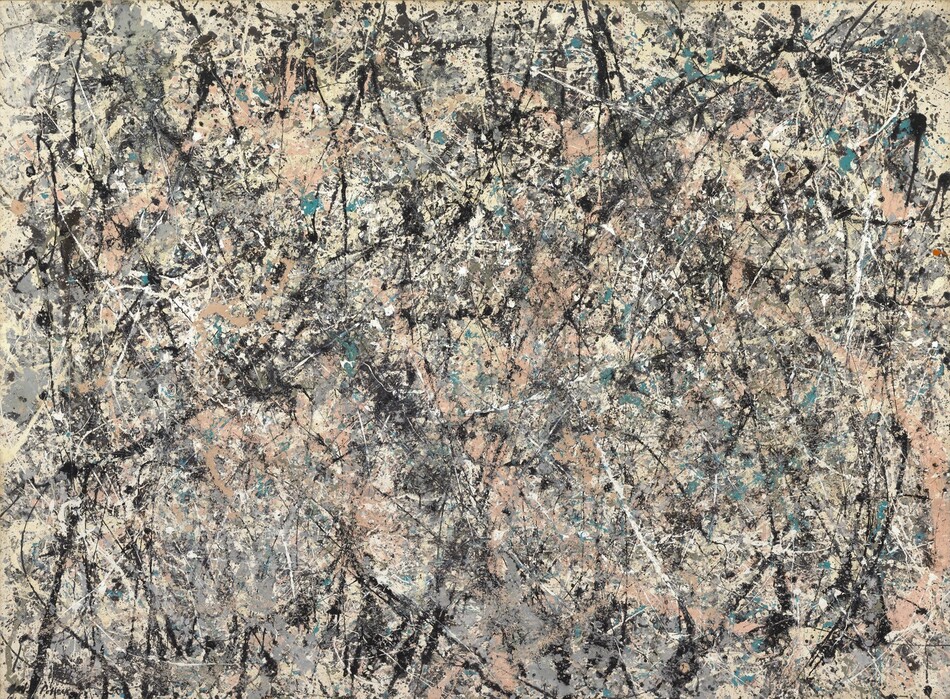

Number 1, 1950 (Lavender Mist), Jackson Pollock

East Building Upper Level, Gallery 407-B

ジャクソン・ポロックの壁画サイズのドリップ・ペインティングは、1948年の発表当時、賛否両論を巻き起こしました。この作品で、彼は納屋を改装したアトリエの床を覆い尽くすほど大きいカンヴァスを床に置き、塗装ペンキや油絵具、エナメル、アルミニウムなどを使って、カンヴァスの周りを歩きながら筆や柄から絵具を垂らしたり、こぼしたり、浴びせかけて制作しました。ポロックはこれが制作過程において彼が作品の中に入り込み、媒介者の役割を果たす方法だと語っています。カンヴァスの左上の隅と上部には、彼の手形の「署名」が残されています。

Number 1, 1950 (Lavender Mist) (Japanese) -

Audio Tour Stop 25

Look Mickey, Roy Lichtenstein

East Building Upper Level, Gallery 407-D

この作品《おい、ミッキー》は、ロイ・リヒテンシュタインが大衆文化のある場面と様式を取り入れて作成した最初の作品と思われます。そのベースとなったのが1960年に発行された絵本『ドナルド・ダック:ロスト・アンド・ファウンド』

[ET1] です。リヒテンシュタインは、絵本の背景の人物を省き、視点を90度変え、色調を黄色と青の帯にまとめ、キャラクターの表情を簡略化するなどして微妙に変化させ、もっと統一された画像を作り上げました。様式としては、太くて黒い輪郭線や原色を使用した色使い、ドナルドの目とミッキーの顔に見られるインクのドットなど、印刷物の様式を模倣しています。このドットは、当時大衆向けの漫画や雑誌で使用されていたベンディ印刷で使われるものでした。

[ET1] です。リヒテンシュタインは、絵本の背景の人物を省き、視点を90度変え、色調を黄色と青の帯にまとめ、キャラクターの表情を簡略化するなどして微妙に変化させ、もっと統一された画像を作り上げました。様式としては、太くて黒い輪郭線や原色を使用した色使い、ドナルドの目とミッキーの顔に見られるインクのドットなど、印刷物の様式を模倣しています。このドットは、当時大衆向けの漫画や雑誌で使用されていたベンディ印刷で使われるものでした。

Look Mickey (Japanese) -

Audio Tour Stop 27

Test Piece for "Contingent", Eva Hesse

エヴァ・ヘスが作ろうとしたのは、彼女が考える伝統的な美しい彫刻作品ではありませんでした。彼女は金属や石など伝統的な彫刻の素材を退け、代わりに樹脂や石膏、ラテックスなど、もっと柔軟性のある素材を好んで使用しました。この作品で使用されているのもラテックスです。この作品は《不慮の出来事》のためのいくつかの習作の一つで、その8つの似通った垂れ幕からなる完成作品は、オーストラリア国立美術館に展示されています。ヘスは作品を「絵画でもなく、彫刻でもない…これはつり下げられた絵画なのです」と述べています。

Test Piece for "Contingent" (Japanese) -

Audio Tour Stop 29

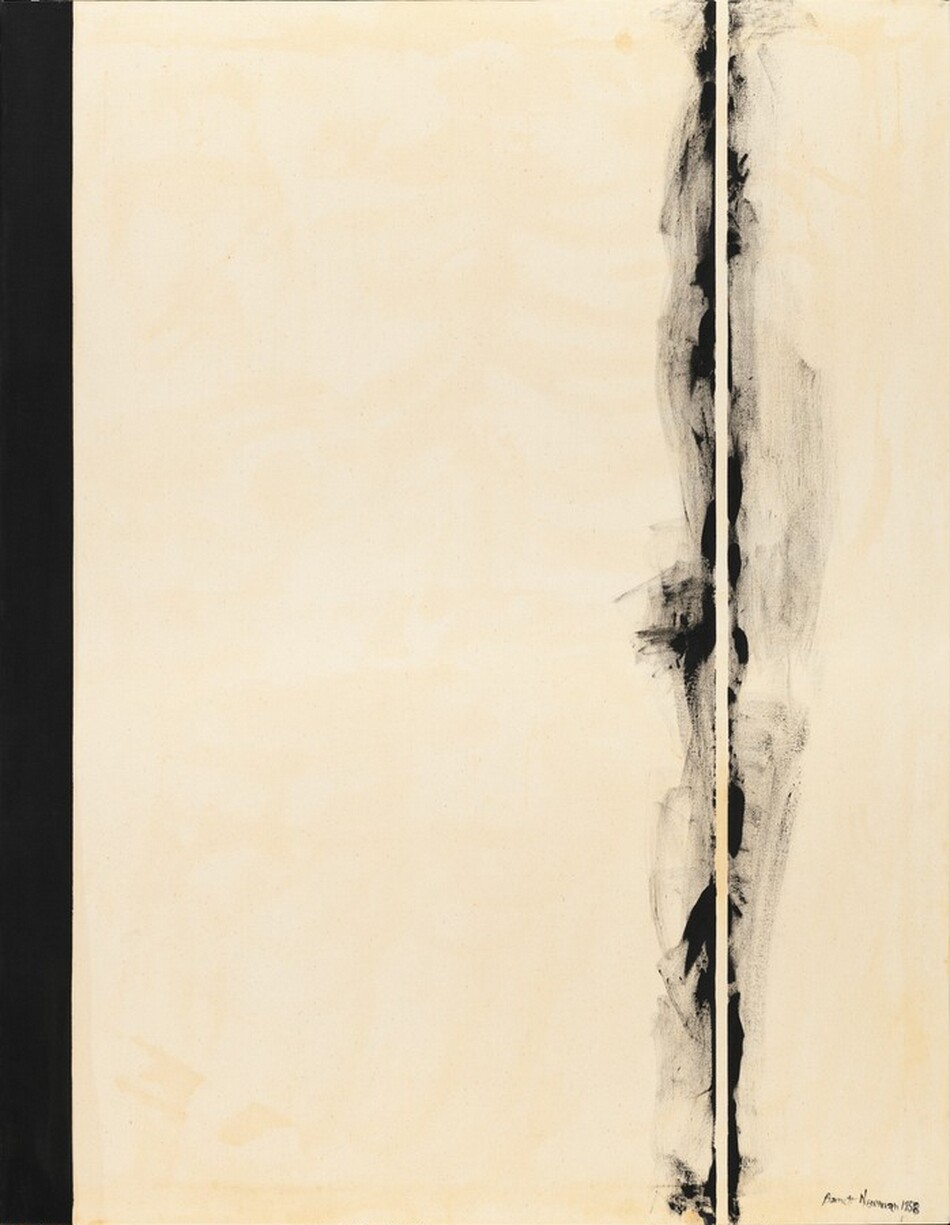

First Station, Barnett Newman

East Building Tower Level, Gallery 615-B

抽象表現主義運動の中心人物のひとりだったバーネット・ニューマンは、絵画や彫刻、執筆において自身の考えを確立した知識人でした。1940年代の半ば、ニューマンは「ジップ」と呼ばれる特徴的な垂直の要素を用いて単色のカンヴァスを区切る、最初の一連の作品を制作しました。この作品は、後に彼が最終作となる15作目の《存在せよ、II》を含め、あわせて《十字架の道行き》と命名した、14点の作品からなるシリーズの最初の作品です。《十字架の道行き》は、第二次世界大戦やホロコーストを受けてアーティストが直面していた、「われわれは何を描いたらよいのだろう?」という疑問、彼が「モラルの危機」と呼んだ疑問に答えようとした、彼のキャリアで最も野心的な作品です。

First Station (Japanese)